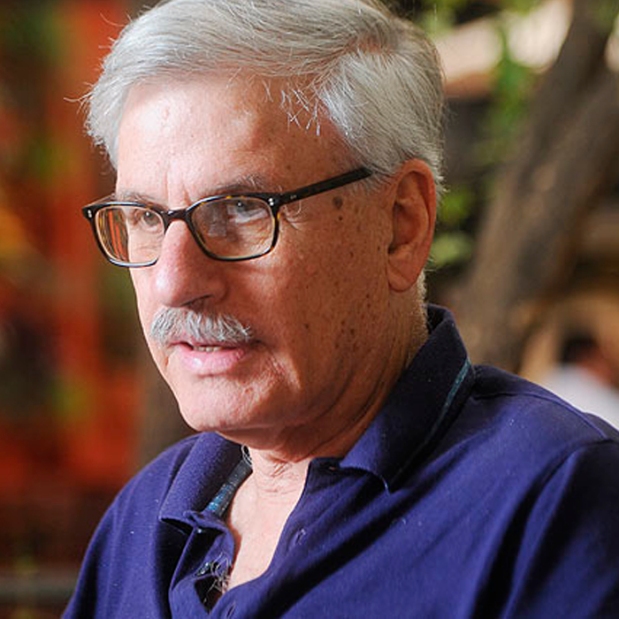

Entrevista especial com Michael Löwy.

Michael Löwy, sociólogo brasileiro radicado na França, alerta para o risco que corre a democracia com os novos golpes na América Latina e com a ascensão da extrema-direita na Europa. O pensador acredita que a esquerda deva se unir para barrar o golpe no Brasil, mas sem perder seus horizontes utópicos. Especialista em sociologia das religiões, Löwy analisa o impacto político das igrejas neopentecostais no Brasil. Assinala ainda a necessidade de se criticar o atual modelo de desenvolvimento econômico a partir de uma perspectiva que coloque em questão as consequências sócio-ambientais do capitalismo. Esta conversa, conduzida por Daniel Garroux (Doutorando USP / Paris 10), Frederico Lyra (doutorando Lille 3) e Gabriel Zacarias (Pós-doutorando USP / EHESS), inaugura a série de entrevistas do Movimento Democrático 18 de Março (MD18) com grandes intelectuais de esquerda. Mais informações sobre o movimento e o projeto de entrevistas ao final deste post!

* * *

Em um artigo publicado recentemente em português no Blog da Boitempo, o senhor afirma que o que acontece atualmente no Brasil deve ser considerado um golpe de estado. Poderia comentar essa afirmação?

Cito aquela frase famosa de Marx, que por sua vez cita Hegel, segundo a qual a História acontece duas vezes: a primeira, como tragédia, e a segunda, como farsa. A tragédia foi o golpe de 1964, vinte anos de ditadura, centenas de mortos e milhares de torturados. Agora temos direito à farsa, àquele espetáculo ridículo de centenas de deputados e, em seguida, senadores, a maioria dos quais envolvidos em escândalos de corrupção, dando-se ares de salvadores da pátria e vestindo-se com a bandeira do Brasil. Uma palhaçada total. Destituíram a presidenta Dilma sob o pretexto ridículo das pedaladas fiscais, algo que todos os governos fizeram antes e que os governadores também fazem. Um recurso comum e corrente, que não configura crime, apenas uma irregularidade administrativa. Trata-se realmente de uma farsa grotesca, mas que pode custar caro para a população. Isso ilustra mais uma vez o desprezo da oligarquia que domina o Brasil há 500 anos – ainda que assuma outros nomes – pela democracia. Passam com o trator quando a democracia não vai para o lado que eles querem. Foi isso em 1964 e é o mesmo agora. Eu votei na Luciana Genro no primeiro turno e apoiei a Dilma no segundo, mas tenho muitas críticas ao seu governo. Ela fez uma campanha que pendia para a esquerda, com muitas promessas que não cumpriu. Logo no começo já implementou um ajuste fiscal. Fez todas as concessões aos bancos e aos latifundiários, colocou a Kátia Abreu no Ministério da Agricultura, cedeu ao grande capital… Para os trabalhadores, foram só sacrifícios. Foi muito decepcionante, pois ela fez demasiadas concessões à oligarquia. Mas a oligarquia não quer mais concessões, ela quer tudo. Quer a totalidade do poder, não quer mais negociar. Ela quer exercer o poder diretamente por meio de seus paus-mandados. É a isso que estamos assistindo.

Em outras palavras, podemos dizer que o modelo conciliatório, que fora estabelecido com a transição no final da ditadura, se exauriu?

É isso.

Assim sendo, a crise política que vivemos hoje não poderia ser vista também como uma oportunidade? Uma ocasião para inaugurar uma luta de esquerda que não seja mais pautada por esse parâmetro conciliatório?

Essa seria a versão otimista. Porém, como dizia Gramsci, acredito no “pessimismo da razão e no otimismo da vontade”. O pessimismo da razão diz que a conjuntura no momento não é favorável. Há uma ofensiva da direita em toda América Latina e também no Brasil, e a esquerda ainda está bastante isolada. O otimismo da vontade diz que precisamos justamente construir as condições para uma nova esquerda. Uma esquerda coerente com o programa inicial do PT, que era um programa socialista no Brasil, e que, desta vez, não capitule, não faça conchavos com a oligarquia. Nesse sentido, sim, talvez haja uma oportunidade. Temos que lutar para isso, mas é uma luta a médio e longo prazo. O imediato é unir esforços para barrar os golpistas. Unir todos que se opõem ao golpe, cada qual com seus motivos, em uma frente única. Mas, dentro dessa ampla unidade, os anticapitalistas devem colocar estas questões: “esse método de fazer alianças com o PMDB, com os latifundiários, é um bom método? Deu certo?” Temos que lutar juntos e, ao mesmo tempo, colocar essas perguntas.

Após junho de 2013, os movimentos sociais têm tomado novas formas no Brasil. Há um deslocamento da luta para dentro da cidade, seja com a ocupação das escolas pelos adolescentes, seja com o fortalecimento do MTST. Há também um forte movimento feminista, que foi o principal a se opor às medidas retrógradas propostas na Câmara pelo então presidente Eduardo Cunha. Como o senhor enxerga os novos atores que estão surgindo e suas articulações com os antigos grupos?

É impressionante. Há uma efervescência social no Brasil. Vimos isso em junho de 2013, com aquela grande movimentação que começou com os protestos contra o aumento no preço do transporte, mobilizado de maneira fantástica pelo Movimento do Passe Livre (MPL). Há, como você mencionou, o fortalecimento do MTST, um movimento muito político e radical, que talvez seja o movimento social mais importante no Brasil atualmente. Há também o movimento ecológico, o movimento feminista, os cristãos de base e muitas outras movimentações interessantes. Isso não quer dizer, porém, que os movimentos antigos tenham sumido. O movimento sindical e o MST são também muito ativos. Nossa esperança no Brasil são os movimentos sociais, pois eles mantêm uma coerência, uma independência. Esse potencial é muito menor no que se refere aos partidos políticos. Como dizia o Frei Betto, quando a política perde o horizonte utópico, torna-se mesquinha. É exatamente isso que aconteceu com o PT, com a corrupção, as capitulações, os retrocessos. Claro que ainda há pessoas no PT que acreditam no socialismo, e temos de dialogar com elas. Mas, considerando-se as esperanças que tínhamos nos anos 1980, o balanço do PT é decepcionante. Em suma, há no Brasil um potencial de mobilização, organização e protesto social que é impressionante, mas que ainda não encontra uma expressão política adequada. Isso pode mudar em algum momento, mas ainda não é o caso. Nossa grande esperança pro futuro é essa radicalidade do movimento social.

Quando fala em expressão política, o senhor pensa que essa expressão política deva se dar no âmbito da representação?

Não só. Um partido político anticapitalista não significa representação parlamentar ou outra. Essa é uma das formas, mas não é a única. Para um partido que tem como vocação mudar a sociedade, a prioridade deve ser organizar as bases, participar dos movimentos sociais, levar uma mensagem anticapitalista e socialista para o povo. Claro que as eleições fazem parte também. Mas um dos problemas do PT foi justamente ter passado a dar prioridade total à questão eleitoral e parlamentar, deixando o restante de lado. Precisamos evitar repetir esse erro.

O senhor vê alguma relação entre o que está acontecendo hoje na França, onde a população tenta resistir ao avanço de uma reforma trabalhista neoliberal, e o que acontece no Brasil, onde o novo governo também propõe uma agenda de flexibilização dos direitos do trabalho?

Sim. Os movimentos populares, os trabalhadores, as classes subalternas, todos os movimentos sociais e de esquerda do mundo inteiro tem um adversário comum, que é o neoliberalismo. Ou melhor, o capitalismo em sua forma neoliberal. Há muitas semelhanças entre o que se passa no Brasil e na França, pois se trata de lutar contra as políticas neoliberais, sejam elas aplicadas por governos de direita ou de centro-esquerda. São as mesmas políticas e o inimigo é o mesmo. Dito isso, há obviamente movimentos específicos em conjunturas específicas. No Brasil de hoje, o problema não é mais se mobilizar contra os retrocessos do governo Dilma, mas sim enfrentar outro governo, muito mais neoliberal. Aqui na França, por enquanto, estamos numa batalha dura contra um governo de pseudoesquerda, mas que está se revelando completamente alinhado com o neoliberalismo. São batalhas difíceis, e não sei se poderemos vencer. Se por toda parte há uma afinidade é porque é sempre uma luta contra o capital, e é o capital quem domina as políticas.

No Brasil, há o desvio de uma ordem democrática legítima para uma ordem ilegítima, excepcional. Na França, além do Estado de emergência decretado desde os atentados de novembro do ano passado, temos agora o emprego de um dispositivo de exceção (o artigo “49.3”) para forçar a aprovação de uma nova lei trabalhista. Em termos de conjuntura global, observamos, portanto, um crescente uso dos dispositivos de exceção nos Estados dos países ditos desenvolvidos, países normalmente tomados como modelos de países democráticos. Nesse contexto, é possível demandar simplesmente uma restauração da ordem democrática anterior? O senhor acredita que possa existir certo esgotamento da forma democrática?

Se observarmos a história nos últimos dois séculos, o que predomina é o Estado de exceção. Na verdade, a democracia é que foi excepcional. Não diria que a forma democrática se esgotou, mas, pelo contrário, que ela é um peso grande para o Estado, para as classes dominantes e para o capital financeiro. A democracia atrapalha, ela não facilita o trabalho da política capitalista. Por isso a tendência a reduzir o espaço democrático, tomar medidas de exceção e até mesmo usar o método do golpe, como estamos vendo na América Latina. O golpe no Brasil não é o primeiro. Já tivemos golpes em Honduras e no Paraguai, e possivelmente teremos outro na Venezuela. Isso mostra que a democracia já não está mais sendo útil, que ela está atrapalhando a implantação das políticas neoliberais.

Essa foi também a história recente da Grécia. O povo grego escolheu um caminho e o capital europeu, personificado na Comissão Europeia, passou por cima dos resultados eleitorais em prol das leis do mercado. Se antes já vivíamos em uma democracia de baixa intensidade, agora parece que até mesmo essa democracia era intensa demais para as classes dominantes e para o capital financeiro. Toma-se, portanto, o caminho das medidas de exceção, de maneira diferente em cada país. No caso do Brasil, temos um golpe pseudolegal, supostamente dentro do Estado de direito, mas com uma restrição cada vez maior dos direitos. Há ainda essa tendência bem preocupante, não só na América Latina como também na Europa, de uma extrema-direita que está se aproveitando dessa conjuntura e que se apresenta como um sério candidato ao poder. Se isso se confirmar, o pouco que nos resta da democracia vai desaparecer.

Uma das principais facetas do seu trabalho é a sociologia das religiões. No Brasil, já há algum tempo, observamos o crescimento das igrejas neopentecostais. Como o senhor avalia a transição dos anos 1980, quando havia um importante trabalho de base na igreja católica, para a situação atual, com as igrejas evangélicas servindo de suporte para essa extrema-direita que ameaça tomar o poder, e que já tem força considerável no Congresso?

Nas décadas de 1980 e 1990, o cristianismo alimentou a esquerda e os movimentos sociais, o MST, a CUT, o próprio PT. Muitos desses movimentos têm suas raízes nas comunidades eclesiásticas de base, na pastoral do campo, na teologia da libertação. Isso foi importante e teve grandes consequências sociais e políticas ao Brasil. Mas entrou em crise com a adaptação do PT ao Estado burguês e ao interesse do capital, e com o esvaziamento da CUT. Essa dinâmica se esgotou, pois uma parte dos promotores daquilo que eu chamo de “cristianismo da libertação” acabou se acomodando nas instituições – governo federal, prefeituras, direções partidárias. Houve aqueles que mantiveram uma atitude profética de crítica ao poder – caso do Frei Betto, por exemplo – enquanto outros procuraram uma posição intermediária, entre crítica e apoio. Esse campo cristão progressista foi sobretudo católico, mas contou também com o protestantismo histórico: metodistas, luteranos.

Nas últimas décadas, como se sabe, surgiram com cada vez mais força os chamados “evangélicos”. As igrejas neopentecostais assumiram uma agenda bastante reacionária em todos os campos: com relação às mulheres, aos homossexuais, aos cultos afro-brasileiros, ao capitalismo – uma adesão à chamada “teologia da prosperidade”. Trata-se de uma configuração com muito impacto político, pois esses grupos organizam e financiam campanhas eleitorais. Isso é bem preocupante. Há talvez uma esperança de que a teologia da libertação volte a ganhar mais espaço, agora que o Vaticano está abrindo um pouco mais as possibilidades. Quem sabe poderemos assistir a uma nova onda do cristianismo da libertação, que talvez possa disputar este espaço com os evangélicos. Sempre há também a esperança que algum dia surja no seio das igrejas evangélicas um setor mais crítico. Acredito que já exista, aqui e acolá, mas ainda sem conseguir se estruturar em uma força sócio-religiosa de peso. A igreja católica foi durante séculos uma força ultraconservadora, até que de repente surgiu o imprevisto: alguns cristãos começaram a ler Marx. Talvez isso aconteça com os evangélicos.

Outra dimensão de seu trabalho atual é a reflexão sobre o ecossocialismo. Sabemos que o modelo de desenvolvimento do governo Dilma – e talvez do governo Lula também – foi um modelo desenvolvimentista que não prestou atenção às questões ecológicas…

Isso é verdade. O modelo de desenvolvimento adotado pelo PT não é muito diferente dos governos anteriores. É baseado na exploração da agroindústria, com a soja, a mineração, o petróleo, que trazem consequências terríveis para o meio-ambiente. A ecologia realmente não é uma preocupação. Daí a Marina Silva ter saído do governo, pelo menos no começo, com uma posição crítica legítima. Mas isso não se passa só no Brasil. Outros governos de esquerda não são diferentes. Por um lado, não é simples nem realista, do ponto de vista econômico e social, propor uma mudança de modelo e deixar de explorar os minérios, o petróleo e o gás. No caso da Venezuela, por exemplo, a economia é totalmente dependente do petróleo. Por outro lado, do ponto de vista ecológico, seria necessário fechar a torneira – não só para a Venezuela, mas para o planeta. Há um provérbio que diz: “ou se acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil”. O petróleo é muito pior do que a saúva. Ou acabamos com o petróleo, ou o petróleo acaba com a vida no planeta. É a verdade, mas ninguém quer saber. Se você diz isso aos venezuelanos de esquerda, mesmo os que se dizem ecologistas, eles perguntarão: “e do que nós vamos viver?”

Temos de ter propostas imediatas que sejam transitórias, como o plano do Parque Yasuni. No Equador, havia uma região da Amazônia com uma biodiversidade extraordinária, onde viviam comunidades indígenas. Mas, sob a floresta, havia petróleo. Os ecologistas, indígenas e camponeses fizeram uma proposta: preservar o Parque Yasuni, exigindo, em compensação, uma indenização dos países ricos – que dizem lutar contra os efeitos da poluição – equivalente à metade do valor do petróleo que se deixaria de explorar na região. Era uma proposta razoável, mas é claro que os países ricos não gostaram. O governo de esquerda do Rafael Correa, que inicialmente havia encampado a proposta, acabou cedendo com o tempo e, infelizmente, abriu a área para as companhias de petróleo. Mas esse não deixa de ser um exemplo daquilo que podemos exigir de países como o Equador, a Colômbia e a Venezuela: preservar áreas de interesse ambiental e exigir de países ricos, como os Estados Unidos, a Inglaterra e a Alemanha, que os indenizem pelo petróleo não explorado. Assim, uma dinâmica poderia ser criada. Precisamos, portanto, criticar o modelo de desenvolvimento que é ecologicamente insustentável e começar a levantar propostas concretas de coisas a serem feitas imediatamente.

Como o senhor vê a exploração do pré-sal no Brasil?

Há um consenso geral de que o pré-sal é o salvador da pátria que vai nos tirar da miséria e promover a educação e a saúde. Isso é uma mistificação, porque a maior parte do dinheiro do petróleo vai ser acaparada pelo capital. Mais do que isso, o pré-sal representa um risco muito grande de desastre ecológico. Ele requer uma nova forma de exploração em profundidade que nunca foi praticada, na qual, se houver um incidente, vai ser praticamente impossível de sanar. Não adianta a Petrobrás jurar que está tudo sob controle. Já ouvimos essa história antes, no Golfo do México, no Alasca… Se algo der errado, todas as praias do Brasil vão ser inundadas de petróleo. Infelizmente, é muito difícil fazer uma campanha contra o pré-sal no Brasil, por conta dos ganhos econômicos que foram prometidos. Temos, pelo menos, de levantar perguntas e colocar em dúvida essa euforia do pré-sal.

A América Latina como um todo, por ser um continente com grande presença de territórios e populações indígenas – populações que têm uma relação distinta com o território – poderia ser um espaço privilegiado para colocar essas questões contrárias ao modelo atual de desenvolvimento capitalista?

Absolutamente. Em função de sua cultura, da sua história, de sua espiritualidade, essas comunidades têm uma relação distinta com a natureza e com o meio ambiente. Por mais que se queira comprá-las, subordiná-las ou reprimi-las, elas resistem. Em todos os países da América Latina, e até no Canadá, os indígenas estão na primeira linha da resistência sócio-ecológica à destruição do meio ambiente pelo capital, e merecem todo nosso apoio. Naqueles países em que têm maior peso – como Equador ou Peru – já conseguiram algumas vitórias. No Brasil, o peso demográfico e social das comunidades indígenas é menor, porque foram em parte exterminadas pelo progresso. Mas é muito importante que elas estejam na Amazônia, pois, se não estivessem lá, o capital e o Estado já teriam acabado com a floresta. Um dos aderentes do nosso movimento ecossocialista, Ugo Blanco, um dirigente indígena do Peru, costuma dizer: “nós já praticamos o ecossocialismo há séculos.” Ele tem razão. A maneira com a qual as comunidades indígenas se organizam coletivamente e a relação que estabelecem com a natureza são sementes de ecossocialismo. Elas estão na vanguarda dessa luta para salvar a vida na terra.

O Movimento Democrático 18 de Março (MD18) nasceu da luta contra o golpe de Estado no Brasil. Sediado em Paris, e com grande presença de pesquisadores, professores universitários, artistas e militantes de movimentos sociais, o movimento propõe ampliar a reflexão sobre as possibilidades da esquerda na atual conjuntura de crise. É com esse objetivo que o MD18 inaugura uma série de entrevistas com intelectuais, artistas e militantes de diferentes horizontes, que visam ampliar o debate sobre as formas de resistência que podem e devem advir. O projeto se inicia com a participação de grandes pensadores da esquerda como Michael Löwy, Boaventura de Souza Santos, Nancy Fraser e Anselm Jappe, além de contar com a colaboração de inúmeros intelectuais brasileiros. As entrevistas serão disponibilizadas em português e em francês no site do MD18: http://www.md18.org/

***

Michael Löwy, sociólogo, é nascido no Brasil, formado em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, e vive em Paris desde 1969. Diretor emérito de pesquisas do Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Homenageado, em 1994, com a medalha de prata do CNRS em Ciências Sociais, é autor de Revolta e melancolia: o romantismo na contracorrente da modernidade, Walter Benjamin: aviso de incêndio (2005), Lucien Goldmann ou a dialética da totalidade (2009), A teoria da revolução no jovem Marx (2012), A jaula de aço: Max Weber e o marxismo weberiano (2014) e organizador de Revoluções (2009) e Capitalismo como religião (2013), de Walter Benjamin, além de coordenar, junto com Leandro Konder, a coleção Marxismo e literatura da Boitempo. Colabora com o Blog da Boitempo esporadicamente.

Fonte: https://blogdaboitempo.com.br/2016/05/30/michael-lowy-o-estado-de-excecao-predomina-a-democracia-e-que-foi-excepcional/ em 30/05/2016